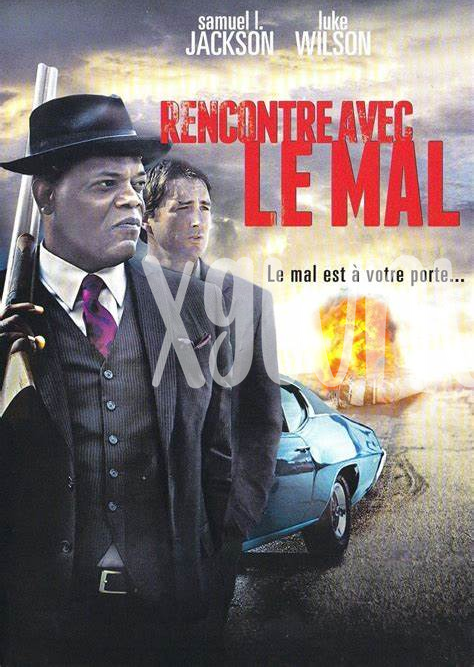

Plongez Dans Une Analyse Captivante Du Mal Au Cinéma Contemporain. Découvrez Notre Vidéo Exclusive, Rencontre Avec Le Mal, Pour Explorer Ce Thème Dérangeant.

**symbolisme Du Mal Dans Le Cinéma Contemporain**

- L’impact Des Images Du Mal Sur Le Public

- La Représentation Du Mal Dans Les Genres Cinématographiques

- Les Figures Emblématiques Du Mal Au Cinéma Contemporain

- Le Mal Comme Réflexion Des Anxiétés Sociétales Actuelles

- La Musique Et Le Son : Outils Du Mal À L’écran

- L’évolution Du Symbolisme Du Mal Au Fil Du Temps

L’impact Des Images Du Mal Sur Le Public

Les images du mal, omniprésentes dans le cinéma contemporain, ne sont pas qu’un simple reflet de la méchanceté humaine; elles agissent comme des élixirs puissants qui stimulent les émotions du public. La représentation de figures maléfiques, souvent ancrées dans des mythes et des histoires de peurs, peut provoquer une variété de réactions allant de la fascination à la terreur. Dans cet univers visuel, chaque séquence, chaque coupure de montage, devient une prescription de sensations, invitant le spectateur à ressentir une intensité émotionnelle proche de l’overdose. L’impact de ces images s’est amplifié avec l’avènement des plateformes de streaming et des films à gros budget qui privilégient des effets spéciaux époustouflants pour donner vie à ces visions cauchemardesques. Cela crée une atmosphère où les frontières entre la fiction et la réalité semblent s’amenuiser, plongeant le public dans une expérience quasi immersive.

La recherche constante de sensations fortes pousse également les cinéastes à explorer des thématiques controversées liées au mal, dont les conséquences peuvent parfois être déroutantes. En utilisant des figures emblématiques comme le Candyman ou des personnages diaboliquement charmants, ces œuvres soulèvent des questions sur la nature du mal et notre fascination pour celui-ci. De cette manière, les salles de cinéma se transforment en véritables pharmacies émotionnelles, où le spectateur se permet de vivre, par procuration, ses propres peurs durant quelques heures. Le lien entre le consommateur et l’image du mal s’intensifie alors, faisant de chaque projection une expérience unique et révélatrice, tant sur le plan individuel que collectif.

| Éléments du Mal | Réactions du Public |

|---|---|

| Figures maléfiques | Fascination, peur |

| Effets spéciaux | Immersion, excitation |

| Thématiques controversées | Réflexion, questionnement |

La Représentation Du Mal Dans Les Genres Cinématographiques

Dans le vaste univers cinématographique, le mal se manifeste de manière distincte selon les genres. Dans les films d’horreur, par exemple, le mal est souvent représenté par des figures emblématiques telles que des monstres ou des psychopathes, qui servent de catalyseurs pour l’angoisse et la terreur. La rencontre avec le mal vidéo s’inscrit ici dans cette tradition, où l’esthétique visuelle et sonore évoque une tension palpable. Ces représentations révèlent non seulement des peurs intrinsèques mais aussi une critique profonde de notre société, poussant le spectateur à confronter ses propres démons intérieurs.

À l’opposé, les films dramatiques explorent le mal d’une manière plus subtile et psychologique. Ils se concentrent sur les motivations des personnages, souvent en utilisant des archétypes tels que le “Candyman” de l’âme humaine, ce qui exacerbe les conflits internes plutôt que de se contenter de créer un suspense superficiel. Dans ces récits, le mal n’apparaît pas toujours sous une forme horrible; il peut se camoufler derrière des visages familiers, ce qui en fait une menace d’autant plus redoutable. En effet, ce sont souvent les “zombie pills” du quotidien — des comportements ou des choix ordinaires — qui créent les plus grandes tragédies.

Dans les films d’action, la représentation du mal adopte une approche encore différente. L’antagoniste est souvent un personnage charismatique, représentant des idéologies extrêmes mais séduisantes, ce qui rend le conflit captivant. Le mal y est moins sur le plan personnel et plus en tant que “speed” de la société, avec des enjeux globaux. Le spectateur est ainsi confronté à un mal qui, bien qu’extérieur, trouve souvent écho dans la réalité des dynamiques de pouvoir et de corruption présentes aujourd’hui. Cette pluralité de représentations montre combien le mal peut être polymorphe, tout en interrogeant les valeurs et croyances de notre temps.

Les Figures Emblématiques Du Mal Au Cinéma Contemporain

Dans le paysage du cinéma contemporain, les figures emblématiques du mal jouent un rôle central dans la narration et l’expérience visuelle des spectateurs. Des personnages comme le Joker, interprété par Joaquin Phoenix, illustrent comment la folie et la souffrance personnelle peuvent se transformer en manifestations du mal. Ce personnage ne se contente pas d’être un simple antagoniste, mais il incarne les tensions internes et sociales de notre époque. Sa rencontre avec le mal video permet de comprendre le choc émotionnel qu’il provoque et comment cette figure devient le miroir des angoisses modernes, que ce soit à travers ses actes criminels ou ses justifications psychologiques.

D’autre part, les méchants classiques tels que Dracula ou Frankenstein ont également évolué, se transformant en symbols d’une époque où la peur prend des formes plus subtiles. Ces icônes restent pertinentes, mais leur interprétation contemporaine est souvent teintée de réalisme psychologique et de questionnements éthiques. Leurs histoires sont recontextualisées pour parler d’angoisses modernes, de traumatismes sociaux ou même de la lutte contre les discriminations. Ce processus de réinterprétation démontre à quel point le mal au cinéma n’est pas simplement une question de monstres ou de psychopathes, mais un reflet des luttes humaines.

Enfin, des films tels que “Get Out” et “Hereditary” exploitent également des figures du mal qui abordent des enjeux sociétaux spécifiques, comme le racisme ou la désintégration familiale. Leurs antagonistes ne sont pas seulement des menaces physiques; ils représentent des maux plus profonds qui habitent nos sociétés. L’impact de ces figures sur le public est indéniable, car elles provoquent une réflexion sur notre propre humanité et sur les ténèbres qui peuvent se cacher en chacun de nous. Les représentations du mal, dans toutes leurs nuances, deviennent ainsi un élixir narratif qui nous pousse à réfléchir au-delà de l’écran.

Le Mal Comme Réflexion Des Anxiétés Sociétales Actuelles

Dans le cinéma contemporain, la représentation du mal devient un miroir troublant des anxiétés contemporaines. Les récits audiovisuels s’attaquent à des sujets qui préoccupent la société, comme la santé mentale et la dépendance aux médicaments. À travers des films tels que “Rencontre avec le mal”, les personnages se débattent dans un monde où les “happy pills” et autres “zombie pills” façonnent une réalité troublée. Cette exploration de la souffrance humaine et des luttes intérieures permet aux spectateurs de s’identifier aux protagonistes, souvent coincés dans un cycle de prescription médicale, dans une quête désespérée de rédemption et de normalité.

Dans ce contexte, le mal devient une métaphore puissante pour illustrer les défis modernes auxquels les individus se heurtent. Les réalisateurs utilisent des éléments visuels et sonores pour souligner l’angoisse entourant des thèmes comme la dépendance, dans une société où le “pill mill” et les “narcs” sont devenus des réalités inquiétantes. Les personnages, souvent confrontés à des figures malveillantes qui incarnent ces névroses sociétales, nous rappellent que la réalité de notre époque, teintée d’incertitude et de peur, ne peut être ignorée. La frontière entre le bien et le mal se brouille, laissant le spectateur avec une réflexion profonde sur son propre rapport aux dérives de la société moderne, où le mal, sous toutes ses formes, n’est jamais bien loin.

La Musique Et Le Son : Outils Du Mal À L’écran

La musique et le son jouent un rôle essentiel dans la création d’une atmosphère oppressante au cinéma contemporain, notamment lorsqu’il s’agit de représenter le mal. Des compositions musicales soigneusement élaborées, souvent dissonantes, manipulent les émotions du public en suscitant des sentiments d’angoisse et de peur. Les réalisateurs comme Ari Aster dans “Midsommar” ou Robert Eggers dans “The Witch” utilisent des sons subtils mais dérangeants pour amplifier la tension. Par exemple, une simple note répétée peut instiller une sensation d’inquiétude, semblable à un “Candyman” prêt à prescrire une dose d’horreur. Le choix des instruments joue également un rôle crucial : les cordes grincantes ou les percussions déstabilisantes peuvent transformer un moment apparemment banal en une expérience troublante. Cette manipulation sonore est souvent bien plus percutante qu’un sursaut visuel, car elle s’infiltre dans l’esprit du spectateur, le forçant à anticiper des rencontres avec le mal inévitables.

L’exploration du mal à travers la musique et le son ne se limite pas seulement à la création d’une ambiance sombre, mais renvoie aussi à des problématiques sociétales plus larges. Les genres cinématographiques comme l’horreur et le thriller utilisent ces éléments sonores pour aborder les angoisses contemporaines, évoquant des réflexions sur les réalités troublantes de notre société. Par exemple, la manière dont les “speed” et autres “zombie pills” sont représentés cinématographiquement met en exergue les luttes avec la dépendance et les effets dévastateurs de la pharmacologie sur l’individu. Ainsi, les sonorités deviennent des révélateurs de la psyché collective, marquant les esprits et amplifiant les thèmes du mal dans le récit.

| Élément | Effet |

|---|---|

| Instruments dissonants | Créent une ambiance d’angoisse |

| Sons répétitifs | Instillent une sensation d’inquiétude |

| Arrangements de cordes | Amplifient la tension dramatique |

L’évolution Du Symbolisme Du Mal Au Fil Du Temps

Au fil des décennies, le symbolisme du mal au cinéma a évolué de manière significative, témoignant des angoisses et préoccupations sociétales de chaque époque. Dans les premières productions, le mal était souvent incarné par des figures monolithiques, exécutant des actes démoniaques ou tyranniques, comme dans les films d’horreur classiques. Ces représentations avaient une fonction cathartique, permettant aux spectateurs de confronter et de transcender leurs peurs. Avec l’avènement du réalisme psychologique, nous avons observé une transition vers des représentations plus nuances, mettant l’accent sur les motivations complexes des personnages malveillants. Ainsi, le mal n’est plus simplement l’ennemi à abattre ; il devient une partie intégrante de la condition humaine, illustrant des conflits internes et des luttes morales. Ce changement témoigne d’un besoin d’explorer les subtilités de l’esprit humain, ainsi que de questionner la nature même du bien et du mal, à l’instar des “Happy Pills” qui peuvent embrouiller notre perception de la réalité.

Dans le contexte contemporain, le symbolisme du mal prend des formes encore plus variées, se mêlant à des enjeux sociopolitiques et culturels. Les films abordent fréquemment des thèmes tels que la violence systémique, les inégalités raciales et l’impact des technologies, créant ainsi un lien direct avec les troubles modernes. Par exemple, des genres comme le thriller psychologique montrent souvent des “Candyman” modernes qui utilisent des systèmes de contrôle pour manipuler la conscience collective. De plus, la musique et le son sont devenus des instruments essentiels pour évoquer l’atmosphère du mal, ayant l’impact de “count and pour” les émotions des spectateurs d’une manière directe et viscérale. Ainsi, le mal, loin d’être simplement une représentation abstraite, devient un miroir des défis contemporains, faisant appel à introspection et une critique sociétale profonde.